27 novembro 2006

Vídeo Maria 4

Já que estamos nisto, aqui fica mais um mimo.

A visão que cada um tem do seu país é, naturalmente, legítima e respeitável. É por isso que peço carinho e respeito por esta demonstração de nacionalismo de finíssimo recorte literário e estético. Alguém quer que esta seja a imagem de Portugal no mundo. Valente!

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Video Maria 3

Contava só colocar este quando a procura se estendesse sem grandes resultados.

Não é ainda o caso. O caso é que este me provoca gargalhadas descontroladas e admiração por quem leva com uma destas sem perder a compostura. Fosse eu e quer-me parecer que a resposta seria substancialmente pior do que a alocução do telespectador.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Silêncio

Não estou apenas caladinho. Estou aborrecido, tenso e expectante.

Pela primeira vez em mais de dois anos, separo-me involuntariamente de um grande amigo, o meu iBook. Está, digamos, em coma.

Depois de consultar uma loja e de me pedirem 600 euros para me resolverem um problema sem sequer terem aberto o meu amigo, está há uns dias em casa do Pedro Gonçalves. Não eu, mas o músico dos Dead Combo, que domina a arte da ressureição dos Macs.

Que Deus o proteja. Quando ele voltar a mim eu volto ao blog. Até lá não consigo, estou em sofrimento por ele.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

11 novembro 2006

Abençoado!

Os mais iluminados saberão, por esta altura, que desde quinta-feira que em 105.4 (Grande Lisboa) só se ouve "chuva". Foi uma peça do emissor que foi para o galheiro depois de uma trovoada. Nova peça teve que vir de Londres (um luxo!) e só na sexta-feira à noite parecia estar disponível. Portanto, a qualquer momento tudo voltará ao normal.

Tudo isto para dizer que, munido da mais louvável dedicação e do mais brutal estoicismo, gravei na mesma o Transistor Patuá que é suposto ir para o ar este sábado (hoje, dia 11) a partir das 16h00. Se houver emissor, pois lá vai para o ar. Se não houver, transi(s)ta para o próximo fim-de-semana. Felizes aqueles que acedem a esta cubata virtual e podem ouvir tudo com ou sem emissor.

Reza assim o alinhamento desta emissão:

Sound Dimension: "Bitter Blood"

Jackie Mittoo: "Hot and Cold"

Augustus Pablo: "Too Late"

Junior Dread: "Sufferers Heights"

Junior Murvin: "Bad Weed"

The Upsetters: "Rastaman Shuffle"

Norma White & Brentford Disco Set: "I Want Your Love"

The Melodians: "Sweet Sensation"

Bob Marley and The Wailers: "I'm Still Waiting"

Little Joe: "Red Robe"

Justin Hinds: "Carry Go Bring Come (Rock Steady)"

Lone Ranger: "Tribute to Bob Marley"

Winston Wright: "Musical Date"

The Observers: "Chapter Ten"

Roland Alphonso: "Nimble Foot Ska"

Barrington Levy: "Sweet Reggae Music"

Gregory Isaacs: "Bend Down Low"

Johnny Clarke: "None Shall Escape the Judgement"

Sugar Minott: "Jah Jah Children"

Desmond Dekker: "Go and Tell My People"

Cedric Im Brooks: "Shaft"

Prince Buster: "Big Five"

Otis Gayle: "I'll Be Around"

The Heptones: "You've Lost That Loving Feeling"

Alton Ellis: "I Don't Want to Be Right"

Jennifer Lara: "I Am in Love"

Prince Fari: "Deck of Cards"

Blake Boy: "Deliver Us"

Tommy McCook & The Discosonics: "Tenor on the Call"

Horace Andy: "Just Say Who"

Lloyd and Devon: "Push Push"

Para aceder, subscrever, sacar ou piratear o estonteante podcast desta emissão, basta seguir o link na barra da direita, logo abaixo do meu alucinante perfil.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

09 novembro 2006

Video Maria 2

A internet é, como se sabe, um meio privilegiadíssimo para difundir propaganda. Mas tem muito mais encanto quando a propaganda que difunde parece pertencer a uma era em que a internet era coisa rigorosamente nenhuma. A Juventude Socialista de Felgueiras aposta no formato slide show para enaltecer os seus feitos. Tem grandes momentos. Recomendo a visualização dos primeiros cinco minutos sem som. Aí entra a Visita às Freguesias 2005 ao som d'"A Internacional". Voltando, em seguida, aos trechos musicais de fugir; para, num inesperado volte-face, fazer entrar "Grândola Vila Morena". Para ser perfeito só lhe falta a cara de pau de Fátima Felgueiras quando regressou do Brasil.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Dubstep @ BBC

A tecnologia tem coisas muito interessantes. Ontem, ao entrevistar Mala (à direita na foto), um dos elementos dos Digital Mystikz, deparei-me com a impossibilidade de encontrar via Google um documentário de que o meu interlocutor me falava. Nenhum problema. Segundos depois, mandava-me o link por mail e estávamos a ver o mesmo em simultâneo.

Os Digital Mystikz, mais conhecidos apenas como DMZ, são responsáveis por algumas das mais estimulantes noites clubistas britânicas, particularmente em Brixton, Sul de Londres. Estarão em Lisboa a 18 de Novembro para, juntamente com Loefah, mostrarem no Ateneu Comercial com que linhas se cose actualmente o cada vez mais proeminente dubstep.

Para quem não faz a mais pálida ideia de que é que estou a falar, aqui fica o link para um pequeno documentário BBC Collective, da televisão estatal inglesa, sobre o fenómeno e os seus protagonistas. Sempre a aprender. Experimente clicar AQUI.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Video Maria 1

Apetece-me inaugurar qualquer coisa. Inauguro, por isso, o espaço Video Maria. É uma espécie de "Portugal em Vídeo", um conglomerado de estilhaços de não sei quantos portugais. A coisa pode ir de um vídeo dos Buraka Som Sistema a um outro do José Cid. Não, José Cid é demais. Tudo cortesia YouTube, obviamente.

O primeiro da série é, parece, a segunda parte de um best of do antológico programa de televisão Liga dos Últimos, da RTPN. Perdoai a imagem, mas este fez-me deitar Coca-Cola pelo nariz numa gargalhada. Maravilhoso, hiper-realista.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

O primeiro da série é, parece, a segunda parte de um best of do antológico programa de televisão Liga dos Últimos, da RTPN. Perdoai a imagem, mas este fez-me deitar Coca-Cola pelo nariz numa gargalhada. Maravilhoso, hiper-realista.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

08 novembro 2006

UM #2

Na edição número dois do UM, assina o garboso escriba prosas críticas sobre o álbum "Passover", dos Black Angels, e sobre o documentário "Lusofonia, a (R)Evolução", da Red Bull Music Academy.

Nota: o UM passou a ser distribuído gratuitamente em mais locais, a juntar às lojas Fnac de todo o país.

A saber:

Coimbra

XM (Rua de Quebra-Costas, 7)

Lisboa

Flur (Av. Infante D. Henrique, Armazém B4)

Trem Azul (Rua do Alecrim, 21 A)

ZDB (Rua da Barroca, 59)

Porto

Jo Jo's (Rua de Cedofeita, 509)

Louie Louie (Rua do Almada, 501)

Maus Hábitos (Rua Passos Manuel, 178 - 4º)

Passos Manuel (Rua Passos Manuel, 137)

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Nota: o UM passou a ser distribuído gratuitamente em mais locais, a juntar às lojas Fnac de todo o país.

A saber:

Coimbra

XM (Rua de Quebra-Costas, 7)

Lisboa

Flur (Av. Infante D. Henrique, Armazém B4)

Trem Azul (Rua do Alecrim, 21 A)

ZDB (Rua da Barroca, 59)

Porto

Jo Jo's (Rua de Cedofeita, 509)

Louie Louie (Rua do Almada, 501)

Maus Hábitos (Rua Passos Manuel, 178 - 4º)

Passos Manuel (Rua Passos Manuel, 137)

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

A reportagem perdida

Cansei-me de ter esta prosa guardada. Está feita há meses, quando ainda pouco se tinha escrito sobre o assunto. Devia ter saído na extinta SLANG. Os donos desapareceram. A prosa não.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

BURAKA SOM SISTEMA

E DURO, E DURO, E DURO…

Texto de Pedro Gonçalves aka Boldfinger

Ao som de Diplo, Favela Strikes Back (Hollertronix 2005); Cocteau Twins, Lullabies to Violaine (4AD 2006); Spank Rock, YoYoYoYoYo (Big Dada 2006)

Fotografias de Ana Gilbert

Sexta para sábado, 19 para 20 de Maio, cerca das três da manhã

Há dias em que determinadas coincidências fazem ponderar, ainda que por escassos instantes, sobre a existência de uma qualquer força cósmica/espiritual que organiza cruzamentos entre pessoas. Numa tarde de sexta-feira de Maio, sabendo que iria poucos dias depois entrevistar o Buraka Som Sistema, sento-me em frente a um browser e faço uma pesquisa no Google pelo nome do colectivo. Aparece então, de pronto, a indicação do albergue do Buraka Som Sistema no MySpace (www.myspace.com/burakasomsistema) e aí, por sua vez, deparo-me com o facto de que, no serão desse mesmíssimo dia, o Clube Mercado, na Rua das Taipas, receberia a segunda actuação mensal deste pioneiro projecto de exploração do universo do kuduro. Nem foi tarde nem foi cedo.

Seriam, portanto, umas três da manhã e das colunas do Mercado saíam beats digitais a puxar pelos graves, apontamentos electónicos a esticar os agudos e a prestação de três MCs tão diferentes como presentemente dedicados à difusão, em Lisboa, daquilo que diariamente se vai fazendo em Luanda em matéria de música assumida e ostensivamente hedonista.

No Clube Mercado estão muito mais pessoas brancas do que pretas. Isso surpreende-me sobremaneira, mais ainda quando recordo 26 anos a viver junto de bairros como o 6 de Maio e a Cova da Moura, ali mesmo juntinho à Damaia. Ora se o kuduro é de inspiração angolana e é conhecida a mobilidade em massa da comunidade africana para locais de prazer nocturno com música a condizer com as raízes, que coisa estranha se passava ali? De onde saíam, inclusivamente, alguns grupos de betos engomados que ali aterravam? Hoje a explicação parece-me relativamente simples: além do engano que por vezes se dá quando se escolhe um espaço para passar umas horas, o Buraka Som Sistema faz aquilo que mais ninguém faz: tornar acessível a ouvidos, digamos, “ocidentalizados” um som que na sua génese é sobretudo uma dança frenética, vagamente erótica e muito ligada à maravilhosa negritude do tom de pele. O que há, portanto, é uma data de curiosos, mais um número apreciável de freaks que está já perfeitamente convertido a esta forma de queimar calorias de forma muito pouco onerosa. Surpreendentemente, dos mais improváveis corpos saem as mais inspiradas manobras de dança.

No formato “ao vivo”, o Buraka Som Sistema tem em Lil’ John e Riot (ambos da Cooltrain Crew) os manipuladores dos discos e em Kalaf (Spaceboys, 1-Uik Project, etc. etc. etc.), Conductor (Conjunto Ngonguenha, entre numerosas outras colaborações) e Petty (ilustre adolescente desconhecida com o diabo no corpo e na voz) os MCs que colocam as palavras de ordem em seu sítio, em jeito de hooks e word-ups também comuns a outros géneros. O que ali se passa é, basicamente, kuduro. Mesmo que haja quem lhe chame nu-kuduro, kuduro digital ou kuduro progressivo. E o calor, que em Lisboa já não é pequeno na ocasião, atinge naquela cave níveis absolutamente lânguidos.

Sexta, 2 de Junho, cerca das quatro da tarde

Não estou na Buraca. Estou em Campo de Ourique, bairro lisboeta há muito conhecido pela sua produtividade em matéria musical urbana. É aí que se situa a Enchufada, de que Lil’ John e Kalaf têm vindo a ocupar-se nos últimos tempos. Além de funcionar como editora, na Enchufada é já possível encontrar um mini-escritório e um estúdio dividido entre régie e sala de gravação. Kalaf e Lil’ John já por ali andam, como todos os dias, e à medida que vão desfilando nos monitores do estúdio os temas do próximo álbum do 1-Uik Project, com edição aprazada lá para Setembro, vão também chegando Riot e Conductor. A ocasião serve ainda, não apenas para ouvir aquilo que está já feito para o primeiro EP do Buraka Som Sistema (que inclui temas como “Yah!”, “Wababa”, “Com Respeito” e “Sem Makas”), como, para delícia e aprendizagem do repórter, fabricar no momento uma compilação com alguns temas representativos do kuduro que vem sendo feito em Angola e no qual, à falta de representantes portugueses do género, o colectivo se vai inspirando. Dizem, sem reservas, que todas as semanas conseguem ouvir produções cada vez mais evoluídas, ao mesmo tempo que vão exploirando os universos de gente como Dog Murras e Sebem. Sebem que, curiosamente, é o autor de “Felicidade”, que há não muitos anos foi praticamente apresentado por Hélder, o Rei do Kuduro como uma produção própria, é-me então contado. A opinião sobre esse fenómeno monárquico do kuduro é, de resto, consensual entre os meus interlocutores: fez mal ao género. Tenho a certeza de que muitos desconfiariam já desse facto.

Nos temas, ainda a precisar de mistura, trabalhados para o EP de estreia, o Buraka Som Sistema faz por “organizar” aquilo que ao vivo é exponencialmente mais caótico, espontâneo e permeável às surpresas momentâneas. A ideia é, então, criar linhas rítmicas acopladas a melodias simples e electrónicas sobre as quais se espraiam as palavras de ordem e de prazer debitadas em boa parte por Petty e adornadas pelo tom masculino de Kalaf e Conductor. O EP é, por assim dizer, uma espécie de teste público para ver o que dali pode vir num futuro mais ou menos próximo, conforme a reacção de quem o escutar. É que não deixa de sentir-se no ar a dúvida: resultará em estúdio aquilo que tão bem resulta em palco?

A génese do Buraka Som Sistema pode, de acordo com Lil’ John, identificar-se no final do Verão de 2005, numa viagem a um lendário ícone da cidade de Lisboa: a Feira da Praça de Espanha. “Fui eu, o Kalaf e o Rui (Riot). Andávamos a falar disso já há algum tempo e houve um dia em que decidimos lá ir e comprar umas três compilações de kuduro. Comprámos uma chamada Angola em Festa, uma do MC ou DJ Costeleta e outra coisa qualquer. A primeira coisa que fizemos foi fecharmo-nos, eu e o Rui, a ouvir os beats e a fazer como que re-edits dos sons. Uma coisa que achámos engraçada, e nós não percebemos muito de notas de música, foi o facto de haver sons que estavam fora de tom com as vozes e o resto. Por exemplo, havia casos em que, por cima de um instrumental, o que estava a acontecer era uns a passar o microfone aos outros. Quase que se ouvia o microfone a passar de mãos. Mesmo os próprios refrões aparecem na música numa altura qualquer. É fixe, mas numa versão mais ocidentalizada das coisas não faz muito sentido. Essas sempre me pareceram barreiras para que o kuduro fosse uma música passível de ser ouvida por muito mais pessoas”, explica o DJ e produtor. A cirurgia aplicada aos sons originais foi, em boa parte, motivada por duas noites que então a Enchufada tinha agendadas, uma para o Lux, em Lisboa, e outra para a Casa da Música, no Porto. A Casa da Música foi a madrinha do Buraka Som Sistema: durante a actuação, “e no Porto nunca se vêem muitos blacks” (Lil’ John), começaram a difundir a mensagem de que aquele era o som da Damaia, da Buraca, da Reboleira. Pouco tempo depois, Conductor junta-se à missão e traz consigo “a MC sensação do kuduro lisboeta”, Petty. Nasce então “Yah!”, um dos temas a incluir no citado primeiro EP do colectivo.

Se tanto ao vivo como em disco há na facção masculina do Buraka Som Sistema o lado mais cerebral que define as coordenadas da música, é na adolescente Petty que se encontra a ligação com os prazeres imediatos da dança que sempre faz falta. Conductor explica a “contratação milionária”: “A Petty é sobrinha da minha namorada. Apareceu lá em casa e vi que tinha muito power. Tudo o que ouve, decora e canta. E muitas vezes tem mais power do que o artista original. Achei que não podia ficar em casa trancada. Primeiro pu-la a gravar umas cenas de rap. Ela estava um bocado de pé atrás em relação ao kuduro, porque ainda é visto como música dos subúrbios. Há um bocado aquela divisão: o semba é música da city, o kuduro é música do gueto. Mas quando viu a motivação e o apoio das pessoas ficou mentalizada para isto”. Antes disso, também Conductor havia recebido um convite de Kalaf para dar uma mãozinha ao Buraka Som Sistema. A motivação de Kalaf teve, em boa parte, origem na banda-sonora desse Verão, precisamente o Conjunto Ngonguenha. “Achámos que era necessário o contributo de alguém que não tivesse uma ideia tão formatada sobre a dance music, alguém que chegasse com ideias frescas sobre o que estávamos a fazer. Como no Conjunto Ngonguenha o Conductor conseguiu mesclar de forma fantástica o hip hop com certos elementos da música angolana, era a pessoa certa. Quando falei com ele, perguntei-lhe quais eram os MCs à sua volta com energia e vontade de entrar numa coisa destas. Disse logo a Petty”, recorda. No momento estão já, “na lista de espera”, outros MCs para fazer outras coisas com o Buraka Som Sistema. Um deles é o rapper Tekilla.

Antes de se ligar o gravador, repórter e interlocutores estiveram longos minutos a discutir as designações já aventadas para a música do Buraka Som Sistema. Olhando para um flyer relativo ao Popular Soundclash, que decorreu em Lisboa na noite de Sto. António, lia-se “nu-kuduro” e em boa verdade nenhum dos presentes encontrava a lógica da definição, mesmo que um ou outro fosse mais condescendente com a velha questão da rotulagem. Repesco o assunto, agora para registo em fita. Conductor é o primeiro a chegar-se à frente: “A minha descrição é uma mistura de kuduro com música electrónica. O kuduro em Angola tem-se desenvolvido nos últimos três anos, tem chegado aos samples, e acredito que tem uma grande margem de progressão até ser um estilo sólido. Por isso nu-kuduro é demasiado forte”. Depois vem Lil’ John: “Uma jornalista do Público chamou a isto kuduro progressivo”. Riot: “O pessoal achou piada porque faz a ligação com o house progressivo e com tudo o que soa um bocadinho diferente, mesmo que não tenha progressão nenhuma. Identificamo-nos todos com o nome kuduro progressivo porque o estilo original ainda está em constante progressão. Todos os dias saem beats diferentes”. Kalaf, o mais intransigente de todos quando a conversa ainda era informal, prefere aqui calar-se em aparente concordância. Quando se fala de um dos mais proliferos criadores angolanos do estilo, Dog Murras, recorda-se que o que actualmente faz é misturar elementos da música angolana numa base dançante e electrónica. Chama-lhe kazukuta. “Tem que ser por aí, uma definição qualquer completamente nova”, diz Lil’ John. Imediatamente vamos do “psichichiri” ao “brokenduro”.

A forma como um determinado meio português se tem entregue às festas protagonizadas pelo Buraka Som Sistema é, para estes músicos, o resultado da tal fusão do kuduro original com elementos musicais que todos eles assimilam, do house ao drum’n’bass. É essa aproximação a uma realidade “ocidentalizada” e, mais concretamente, portuguesa que faz com que, por exemplo, nas sessões da Cooltrain Crew, as reacções mais efusivas surjam ao som de remisturas feitas para gente como os Taxi, os Blind Zero ou os Blasted Mechanism. É assim que o Buraka Som Sistema olha para a disseminação da sua música, mesmo havendo dúvidas sobre a viabilidade da dita nos espaços africanos mais “tradicionais”. Porque em relação ao kuduro propriamente dito não há pruridos, como verbaliza Conductor: “O kuduro é o género de música africana que põe mais gente na pista. Na noite africana há muito o vestir a rigor e o não-me-toques, mas quando entra o “Comboio” (um dos temas-emblema do kuduro angolano) é a loucura”. Kalaf acrescenta: “Essa é a beleza da música pop, a capacidade de juntar pessoas em torno de uma bandeira só, que é a nossa música. Estamos a falar do mundo lusófono. Todos nós temos um passado em África e todos nós temos um passado na Europa, que para nós é Portugal. O “Booty La La” (dos Bugz in the Attic) bate em Londres. Aqui bate a “Felicidade”, o “Comboio” ou o “Yah!”, que acabámos de produzir. Discute-se muito se a música portuguesa consegue apelar às massas, e é também por isso que fazemos o que fazemos”.

Ao mesmo tempo que assumem claramente estar ainda à procura da sua identidade suprema, os elementos do Buraka Som Sistema têm o feedback de pelo menos dois DJs que passaram já “Yah!” em noites londrinas com assinalável sucesso popular. “O factor que importa é haver elementos que esses DJs nunca ouviram. Quando ouvem o Buraka Som Sistema, além de haver um beat que podem usar na pista de dança, tentam identificar as coisas. “Tem um bocadinho de… Tem um bocadinho de quê?”. Vão ao Google e tentam perceber o que é. Não vou estar com falsas modéstias, esse foi um dos factores importantes que gerou isto tudo: descobrir uma cena massiva que estava a ser feita em Luanda e que pode ser tão nova aqui como no Japão”, afirma Lil’ John. Kalaf remata: “O mundo é tão pequeno que, se houver uma bomba em Lisboa, ela vai ouvir-se na Conchichina”. Sobre aproximações e comparações a géneros como o baile funk, o reggaeton ou o grime, entendemo-nos facilmente: as semelhanças estão no facto de serem músicas de periferia e de usarem meios relativamente rudimentares por falta de soluções melhores. Nada de confusões, portanto. Agora é a vez do kuduro. Progressivo, talvez. E, por ora, em Portugal esse está nas mãos do Buraka Som Sistema. Ali em Campo de Ourique.

Um aspecto formidavel

Gostos não se discutem. Lamentam-se.

Gosto deste novo aspecto d'1 Pouco Mouco.

Tem classe e ajuda a esconder a pobreza do conteúdo.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Gosto deste novo aspecto d'1 Pouco Mouco.

Tem classe e ajuda a esconder a pobreza do conteúdo.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Nunca falha! (sort of...)

A ansiedade inerente à espera de mais um podcast do Transistor Patuá pode, de facto, ser dolorosa. Abençoados, por isso, os que podem experimentar a coisa em directo aos sábados, das 16h00 às 18h00, na Química FM (105.4 para a Grande Lisboa).

No último sábado, duas horas pontuadas pela revisão de parte da história gravada de Gregory Isaacs, rocker do amor que nesse dia actuou ao vivo em Lisboa.

Para os picuinhas, é este o alinhamento:

Sly & Robbie: "Cocaine"

Gregory Isaacs: "Don't Let Me Suffer"

DJ Nelassassin: "It's a Complow Remix"

Gregory Isaacs: "Loving Pauper"

Tenor Saw: "Ring the Alarm"

Freddie McGregor: "Natural Collie"

Beenie Man feat. Ms Thing: "Dude"

Toots & The Maytals: "Funky Kingston"

Carey Johnson: "Correction Train"

Gregory Isaacs: "The Sun Shines for Me"

Max Romeo: "Mr. Fix It"

Horace Andy: "Riding for a Fall"

Doreen Schaffer: "We're All Alone"

Hortense Ellis: "People Make the World Go Round"

Gregory Isaacs: "Intimate Lovers"

Sound Dimension: "Soulful Strut"

The Heptones: "Message From a Black Man"

Gregory Isaacs: "Too Late"

Vin Gordon: "Steady Beat"

Desmond Dekker: "Get Up Little Suzie"

The Wailers: "Simmer Down"

Gregory Isaacs: "My Only Family"

Derrick Laro and Trinity: "Don't Stop 'Till You Get Enough"

U-Roy & The Melodians: "You Don't Need Me (Take 5)"

Dennis Alcapone: "Cassius Clay"

Tommy McCook: "Harvest in the East"

Gregory Isaacs: "Mr Cop"

Tommy McCook, Richard Ace, The Skatalites and Disco Height: "Shockers Rock"

The Maytals: "Monkey Man"

Gregory Isaacs: "Bend Down Low"

E o que interessa aos bem-aventurados está, afinal, AQUI.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

04 novembro 2006

Progressive House Thoughts

Sinceramente, não sou muito de questionar as opções destes freaks que, não orando a Jah nem aceitando a dimensão espiritual da sua existência, contactam amiúde com a transcendência.

Este cavalheiro não tem qualquer noção de cultura popular, obviamente, mas o seu legado maior para a Humanidade é aquele que me faz questionar: porque tens tu, eminência do cacete, o risco do lado errado do cabelo?

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

28 outubro 2006

Transistor digital

Ao mesmo tempo que começa a transformar-se num monstro de culto, o Transistor Patuá vai, com mais regularidade, vivendo a quimera digital.

Naturalmente, onde ele está sempre é na Química FM, em 105.4. Aos sábados, entre as 16h00 e as 18h00.

Soul Defenders: "Still Calling"

Sugar Minott: "Vanity"

The Saints: "Sleeping Trees"

Tommy McCook & The Observers: "Zorro"

The Skatalites: "Coconute Rock"

The Skatalites: "El Pussy Ska"

Prince Mohammed: "Come Mek a Rub a Dub"

Michigan & Smile: "Rub a Dub Style"

Al Brown: "Here I Am Baby"

Blood Sisters: "Ring My Bell"

Jackie Mittoo: "Ranking King"

Horace Andy: "Night Nurse"

Don Carlos: "Blowin' in the Wind"

Devon Russell: "You Found Heaven"

Lee Perry + The Upsetters: "Dub Revolution (Pt. 1)"

Jah Lion: "Soldier + Police War"

I Roy: "Superfy (Extended Mix)"

Goldmaster All Stars: "Push Harder"

Gussie Clarke & King Tubby: "No No No"

Glen Brown & The A-Class Crew: "No Apology"

The Chantells & U-Brown: "Children of Jah / Time to Unite"

Jackie Edwarsds & The Aggrovators: "The Invasion (Version)"

Ernest Wilson: "Undying Love"

Ken Boothe: "Set Me Free"

Jay Tees: "Come to Me"

The Paragons: "On the Beach"

Della Humphrey: "Dream Land"

Surpresa das surpresas, está também AQUI. Sim, AQUI!

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

24 outubro 2006

Forum Quimica FM

23 outubro 2006

UM #1

Está já disponível em doses generosas, desde a passada quinta-feira, 19 de Outubro, o primeiro número a sério do jornal UM.

Gratuito, como se quer, e quinzenal, o UM chegou às lojas FNAC de todo o país com o propósito de devolver dignidade à coisa musical e às artes que a envolvem.

(Se os funcionários das lojas não souberem do que fala o estimado leitor, insista. É normal, é o primeiro número e essas coisas assim...).

Escrita decente e pensada, assuntos inusitadamente prementes e uma militante vontade de partilhar são alguns dos predicados da edição.

Passando à frente, diga-se que o signatário destas linhas, colaborador do UM, assinou para o primeiro número a entrevista a kode9 (a propósito do seu álbum a meias com Spaceape, Memories of the Future, documento já essencial na genealogia do dubstep) que dá o mote para a primeira página e uma dissertação crítica sobre Filhos do Tédio, documentário sobre os Tédio Boys que se prepara para ser exibido por todo o país.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Gratuito, como se quer, e quinzenal, o UM chegou às lojas FNAC de todo o país com o propósito de devolver dignidade à coisa musical e às artes que a envolvem.

(Se os funcionários das lojas não souberem do que fala o estimado leitor, insista. É normal, é o primeiro número e essas coisas assim...).

Escrita decente e pensada, assuntos inusitadamente prementes e uma militante vontade de partilhar são alguns dos predicados da edição.

Passando à frente, diga-se que o signatário destas linhas, colaborador do UM, assinou para o primeiro número a entrevista a kode9 (a propósito do seu álbum a meias com Spaceape, Memories of the Future, documento já essencial na genealogia do dubstep) que dá o mote para a primeira página e uma dissertação crítica sobre Filhos do Tédio, documentário sobre os Tédio Boys que se prepara para ser exibido por todo o país.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

21 outubro 2006

Foi por vontade de Deus...

É verdade. Este sábado, além da emissão convencional, ela cá estará em podcast. Só não sei exactamente quando, dada a inusitada lentidão presente do podOmatic.

Ora bem, afinal já CÁ está. Sim, AQUI mesmo. Maravilha...

Ao que parece, dizem. reza assim:

Norma Fraser: "The First Cut Is the Deepest"

Winston Wright: "Musical Date"

Shorty the President: "President Mash Up the Resident"

The Sharks: "How Could I Live"

Prince Jazzbo: "Mr. Harry Skank"

Dennis Alcapone: "Fever Teaser"

Jackie Mittoo: "James Bond"

Brigadier Jerry: "Ram Dance Master"

Delroy Wilson: "Funky Broadway"

King Tubby: "Channel One Is a Joker"

Horse Mouth: "Herb Vendor"

Roots Radics: "Time is Cold"

Alton Ellis: "You Make Me Happy"

The Observers: "Organ Satta"

Sugar Minott: "Love and Understanding"

Max Romeo: "War Ina Babylon"

Burning Spear: "Rocking Time"

Justin Hinds & The Dominoes: "Bad Minded People"

Errol Walker: "In These Times"

Black Uhuru: "World is Africa"

Althea & Donna: "Uptown Top Rankin"

Prince Buster: "10 Commandments"

Leroy Wallace (w/ The New Establishment): "Far Beyond"

The Heptones: "Choice of Color"

Jah Scotchie: "Man of Creation"

The Melodians: "Rivers of Babylon"

Dillinger: "Natty Kung Fu"

Tommy McCook: "Jamaica Bolero"

The Ethiopans: "Train to Skaville"

The Skatallites meet King Tubby: "Everyday I Pray"

Horace Andy: "Fever"

Estás a olhar?

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

14 outubro 2006

Alegria! Excitação! Folia!

Antes de mais, tremenda vénia a quem ouviu e/ou descarregou a emissão anterior.

Desta vez não há versão online, mas há riddims non-stop num glorioso alinhamento para ouvir hoje a partir das 16h00 em 105.4 FM.

A saber:

Marcia Aitken: "I'm Still in Love"

Hopeton Lewis: "Boom Shaka Laka"

Phyllis Dillon: "Rock Steady"

Denise Darlington: "War No Right"

I Roy: "Hi Jacking"

The Melodians: "You Don't Need Me"

Scotty: "Clean Race"

Willi Williams: "I Man"

Burning Spear: "This Population"

Prince Lincoln: "True Experience"

Cornell Campbell: "Ten to One"

Soul Bros: "007"

Horace Andy: "Babylon You Lose"

Dennis Alcapone: "Home Version"

Sound Dimension: "Man Pon Spot"

Sly & Robbie: "Stone Age Dub"

Dub Specialist: "Gumbay Jump"

The Chosen Few: "Don't Break Your Promise"

Donovan Carless: "Be Thankful"

George Dudley: "Gates of Zion"

The Slickers: "Johnny Too Bad"

Jackie Mittoo: "Chicken and Booze"

Karl Bryan and The Afrokats: "Money Generation"

Sugar Belly: "Cousin Joe Pt. 1"

Dub Syndicate: "Wake Them Up"

Marcia Griffiths: "Feel Like Jumping"

Barrington Levy: "Living Dangerously"

Carlton and The Shoes: "Love Me Forever"

Johnny Clarke: "Don't Be a Rude Boy"

Papa San: "Give Her The Credit"

Kenny Dope featuring Shaggy: "Gunshot"

In Crowd: "His Majesty Is Coming"

Larry and Alvin: "Your Love"

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

07 outubro 2006

Bombastico! O Podcast Patua!

Por muito incrível que possa parecer, agora é verdade. Depois de décadas às voltas com o estudo dos podcasts, diria que talvez já consiga fazer um.

Vem isto a propósito de mais uma emissão do Transistor Patuá, na Química FM, emitido aos sábados entre as 16h00 e as 18h00 em 105.4. Aquilo que por aqui se encontrará mais tarde ou mais cedo é o podcast, em duas partes, da emissão de 7 de Outubro.

Para os mais enciclopédicos, que se diz existirem, fica aqui o alinhamento da coisa:

The Paragons: "Happy Go Lucky Girl"

Sly & Robbie: "Rasta Man Chant"

Prince Jazzbo: "Fool For Love"

Devon Russell: "You Found Heaven"

Horace Andy: "I Feel Good All Over"

The Skatalites meet King Tubby: "Heaven's Gate"

Lone Ranger: "Badder dan Dem"

The Heptones: "Ting a Ling"

Justin Hinds & The Dominoes: "Let Jah Arise"

Gregory Isaacs: "Top Ten"

Johnny Osbourne: "Ready or Not"

Capleton feat. Stephen Marley: "Sunshine Girl"

Sean Paul: "Infiltrate"

Jackie Mittoo: "Champion of the Arena"

Prince Lincoln: "True Experience"

Dillinger: "Headquarters"

Sir Lord Comic: "Jack of My Trade"

The Melodians: "Sweet Sensation"

Sister Charmaine: "The Body"

The Pyramids: "Train to Rainbow City"

I Roy: "African Descendent"

The Observers: "Boiling Over"

Junior Murvin: "Police + Thieves"

Culture & Don Carlos: "Rub a Dub Train"

Liberation Group: "Namibia"

Desdond Dekker: "Reggae Recipe"

Burning Spear: "Door Peeper"

The Eternals: "Queen of the Minstrels"

Randy's All Stars: "Guns in the Ghetto"

Claudette McLean: "Give Love Another Try"

Sugar Minott: "Jah Jah Children"

Tommy McCook: "Heatwave"

Hopeton Lewis: "Boom Shaka Lacka"

Edit: o podcast já aqui esteve. Agora estão outros, mais recentes.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

05 outubro 2006

Quais negocios estrangeiros?

Bunnyranch

Club Mercado, Lisboa

4 de Outubro

Num destes dias desta mesma semana, vi José Sócrates, ufano, anunciar uma medida que, inserida no Orçamento de Estado para 2007, prevenirá que as empresas portuguesas a operar em mercados estrangeiros sofram aquilo a que se chama a dupla tributação. Na realidade, significa que essas empresas não serão, em matéria fiscal, taxadas pelo que lucram em Portugal e fora de Portugal. Serve isto, dizem, de incentivo às empresas arrojadas que contribuem para o lado bom da balança comercial, o das exportações.

Ora se a realidade cultural fosse idêntica a esta nova realidade económica, em Portugal só Mariza estaria, provavelmente, em posição de ser beneficiada pela medida. Por uma razão ou por outra, Portugal não produz, musicalmente falando, produto exportado. Em boa hora se convenceu todo o interveniente no chamado "meio" de que a "internacionalização" era coisa de gente pobre (de graveto e de espírito) a sonhar alto ou a armar ao pingarelho. O que não faz sentido é que essa quimera tenha caído no esquecimento dos próprios criadores, mesmo assimilado o facto de que, dentro destas fronteiras, fazer música esteticamente relevante seja tão dignificante quanto vender time sharing na Rua Augusta.

Os Bunnyranch fazem-me pensar nisto, como mais uns quantos o fazem. Aos próprios costumo dizer que "esta merda deste país não interessa a ninguém". Aqui, neste espaço mais formal, não me ocorre nada melhor para dizer. Porque os Bunnyranch embrulham na sua música História e histórias tão pulsantes que não cabem no entendimento médio de uma gigante mole movida a Gouchas, Preços Certos e tablóides escrupulosamente imbecis. Em Portugal, os Bunnyranch têm habilitações a mais. O que é um problema comum a outros domínios.

"Luna Dance" é o novo álbum dos Bunnyranch e é, simultaneamente, um álbum de crescimento (passe o paternalismo). Pelo que no Mercado se viu e ouviu, sobretudo por quem, como eu, ainda não tinha ouvido o novo disco, tem canções que não servem só para se perder num emaranhado de intenções e muito "estilo". São canções a sério, cada vez mais bem interpretadas por Kaló, ele próprio cada vez mais capaz de afastar-se da imagem redutora do rocker abrutalhado em prol da comunicação. Nunca se pensa nisto, mas a música serve para comunicar.

Estrearam ao vivo o alinhamento de "Luna Dance" e, quase tão importante do que isso, estrearam o hábil e mui solicitado João Cardoso nas teclas. Nada a obstar. Falta, como se diz noutros domínios, os "automatismos", ou pelo menos algumas subtilezas decorrentes da empatia. Não é difícil imaginar que chegarão com o tempo, com os concertos, com o próprio desenvolvimento do rock'n'roll. E nessa altura já terá dado para elevar canções como "Flip Flop", "The Dog" e "We Got This Thing" ao estatuto que estão mesmo a pedir. E ainda "Can't Stop the Ranch", obviamente talhada para ser um hino berrado por multidões. Mas isto talvez fosse mais fácil se os Bunnyranch fossem apenas Mariza.

Os Bunnyranch são, cada vez menos, um sucedâneo de uma qualquer cultura norte-americana de geração beat e sob o eterno abutre dos blues. São, cada vez mais, a mistura disso com referências, por exemplo, resgatadas a uma Inglaterra dos anos 60 à margem dos Beatles. E mantêm, deliciosamente, aquele tom que evoca Booker T. A questão é só uma: o que é que José Sócrates pensa fazer em relação a isto?

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

04 outubro 2006

Quimica FM: Quem sou eu?

A quem possa interessar, aqui fica por via oficial a informação daquilo que este humilde servidor faz na Química FM, em 105.4 para a Grande Lisboa:

PANELA AO LUME

Segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00

Como diz o indicativo, "três horas a refogar música de fazer inveja à vizinha". Uma lista de canções (outras não o são) que cresce diariamente como um monstro em desenvolvimento espontâneo. De A (Asobi Seksu) a Z (The Zutons), de I (I'm From Barcelona) a Y (Yeah Yeah Yeahs), de F (de Fratellis) a O (Orson), de C (Clap Your Hands Say Yeah!) a K (Kasabian). Sempre a pensar no almoço.

TRANSISTOR PATUÁ

Sábado, das 16h00 às 18h00

Enquanto muitos pensam que o reggae nasceu há meia-dúzia de anos na Alemanha, no Transistor Patuá faz-se a contra-cultura. Mesmo que na música o purismo seja nefasto, Transistor Patuá é purista. Por ali só passa música jamaicana (ou por ela influenciada) do mais fino gabarito. Do ska ao rocksteady, do reggae ao dub, todos os clássicos e os menos clássicos têm espaço nas tardes de sábado. Exceptuando Gentleman e Patrice. A música jamaicana é um dos fétiches do autor de Transistor Patuá.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

26 setembro 2006

34

De acordo com as mais reputadas enciclopédias do conhecimento humano, hoje é o meu dia de anos.

Manda o mais corriqueiro dos compêndios de lugares-comuns aplicados à etiqueta que alguém que faça anos se manifeste efusivamente ao longo de um dia inteiro, não sendo de bom tom qualquer demonstração que não seja da mais histriónica alegria. Faço a minha parte escrevendo estas linhas.

A única coisa que verdadeiramente desejo é que termine aqui, neste preciso instante, o pior ano profissional e, por arrasto, pessoal de que consigo lembrar-me.

Manifestações de chacota, solidariedade, alento ou desprezo podem ser feitas com o recurso ao endereço espelhado no topo do blog.

E isto não é do meu ouvido, mesmo sendo 1 pouco mouco.

19 setembro 2006

O Bruno legisla

Adoro este gajo. Felizmente, ele sabe disso.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Monarquia ambulante

Gosto muito de autocolantes. Ou, para usar um linguajar mais street/fashion, gosto muito de stickers. Ainda ontem comprei um capacete para andar de bicicleta e só descansei quando o vi abundantemente abrilhantado por uns quantos autocolantes.

Reparo normalmente nos autocolantes que se exibem na parte traseira dos automóveis. Dos mais espirituais aos mais mundanos, dos esteticamente apelativos aos absolutos homicídios do bom gosto. O problema desses autocolantes é serem duradouros, terem uma natureza estática, não evolutiva nem transformista. Os autocolantes deviam variar com o estado de espírito. É por isso que defendo a ideia de que os carros deviam vir equipados com um visor de leds vermelhos, tipo talho, em que o condutor passa mensagens para quem o rodeia. É muito mais eficaz e literário do que um dedo em riste.

Voltando aos autocolantes, muitos se lembrarão do flagelo que há uns anos se abateu sobre o parque automóvel português na forma de um rosto feminino em branco, preto ou encarnado. Era a imagem de uma discoteca em Benidorm, Ibiza, ou coisa que o valha, mas que importância tem isso? Se alguém teve a ousadia de considerar o objecto como algo de valioso, nada como imitar o nosso vizinho nessa cruzada.

Há, no entanto, uma tormenta mais resistente e duradoura do que a protagonizada pela Penélope. São os autocolantes com a imagem monárquica na traseira dos automóveis. Não há, com toda a certeza, quem nunca os tenha visto. Haverá, no máximo, quem nunca lhes tenha prestado atenção, o que se compreende perfeitamente dada a irrelevância do assunto. O que fascina é a motivação agregada ao acto de colocar semelante imagem junto à inestética matrícula normalizada. Tratar-se-á de uma espécie de "Quer ser brasonado? Pergunte-me como", digo eu. Ou de uma orgulhosa demostração de fervor clubístico: "Alista-te!". Ou mesmo da propagação da fé: "O Rei salva!". Talvez até da subtil expressão de um desejo: "Queremos Sá Pinto de novo na selecção!". Por uma qualquer razão, tenho sempre medo de olhar para quem conduz uma viatura ornamentada com um desses autocolantes. Sabe-se lá se não vão querer vender-me alguma coisa.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

15 setembro 2006

Sol

Obviamente, ainda não vi nem li o Sol, o novo jornal semanário dirigido pelo ex-director do Expresso. Mas acabei de ver com alguma atenção o seu logotipo.

Acredito que existam no Sol coisas que me interessam e outras que, mesmo não me interessando patavina, sejam bem feitas. É por isso com algum pesar que constato que o logotipo do Sol, a imagem com que faz a sua identificação, é uma coisa medonha.

Primeiro, e em termos puramente funcionais, porque o logotipo de um jornal perde toda a credibilidade quando simula a escita à mão. Depois, e numa apreciação puramente estética, não é fácil imaginar qualquer coisa pior do que a mistura entre a propaganda turística ibérica, a azulejaria portuguesa e o toque cromático de um Van Gogh de décima categoria.

Mas isto pode ser do meu olho, que é 1 pouco vesgo.

Acredito que existam no Sol coisas que me interessam e outras que, mesmo não me interessando patavina, sejam bem feitas. É por isso com algum pesar que constato que o logotipo do Sol, a imagem com que faz a sua identificação, é uma coisa medonha.

Primeiro, e em termos puramente funcionais, porque o logotipo de um jornal perde toda a credibilidade quando simula a escita à mão. Depois, e numa apreciação puramente estética, não é fácil imaginar qualquer coisa pior do que a mistura entre a propaganda turística ibérica, a azulejaria portuguesa e o toque cromático de um Van Gogh de décima categoria.

Mas isto pode ser do meu olho, que é 1 pouco vesgo.

Transistor Patuá #1

As minhas débeis exibições na Química FM não começaram hoje, mas hoje, sexta-feira, nasceu um filho particularmente querido. Chama-se Transistor Patuá, é dedicado à música jamaicana, sobretudo velha, e vai para o ar sábado entre as 16h00 e as 18h00. Em 105.4 na Grande Lisboa.

Mas a gravação do primeiro Transistor Patuá foi desastrosa. Foi, digamos, igual ao resultado do encontro de duas equipas de rugby e seus respectivos autocarros numa loja de cristais de seis metros quadrados. Um dos leitores de CDs tomou-se de vida própria e tratou de embicar em praticamente todos os discos que leu. O próprio autor do espaço radiofónico trocou com alguma insistência uma série não muito extensa de botões. Houve, para aí, uns cinco recomeços.

Assumido o facto de que Transistor Patuá entrará na História pelo seu início dramático, informo que a emissão de sábado, 16 de Setembro, teve um alinhamento musical em tudo idêntico a este:

Delroy Wilson: "I Don't Know Why"

Claudette McLean: "Give Love Another Try"

Burning Spear: "Swellhead"

Sound Dimension: "Bitter Blood"

Max Romeo: "My Jamaican Collie"

Johnny Osbourne: "We Need Love"

Sugar Minott: "Try Love"

Sly & Robbie: "Herb"

Horace Andy: "Ital Ites Dubwise"

Augustus Pablo "Satta"

Tenor Saw: "Ring the Alarm"

Anthony B: "My Hope"

The Maytals: "Pressure Drop"

Don Drummond: "Confucious"

Winston "King" Cole: "Black Magic Woman"

Dennis Alcapone: "Number One Station"

Big Youth: "Cool Breeze"

Jackie Mittoo: "Drum Song"

Lloyd Williams: "Reggae Feet"

Barrington Levy: "Here I Come"

Dandy Livingstone: "Rudy, a Message to You"

Gregory Isaacs: "Mr. Tambourine Man"

King Tubby & The Aggrovators: "Knock Out Punch"

Brentford Road All Stars: "Last Call"

KC White: "No No No"

Alozade and Hollow Point: "Under Mi Sensi"

Alton Ellis: "I'm Just a Guy"

Cornell Campbell (with The Brentford Rockers): "Natty Don't Go"

Horace Andy: "Money, Money (The Root of All Evil)"

Randy's Allstars: "Mission Impossible"

Michigan and Smiley: "Rub a Dub Style"

Winston Matthews: "Sun is Shining"

The Wailers: "Simmer Down"

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

01 setembro 2006

Sempre o Jorge

Não constitui grande novidade o facto de o signatário destas linhas ser amigo, camarada e leitor deliciado do Jorge Manuel Lopes.

É um dos poucos jornalistas / críticos / analistas / pensadores / o-diabo-a-quatro ainda vivos na moribunda seara da comunicação sobre cultura em Portugal.

Mas há sempre quem não (re)conheça as pessoas e as obras que realmente importam. Por isso mesmo, destaco desta vez a entrevista que concedeu a propósito de um trabalho universitário e que me apetece passar a citar sempre que me for colocada a questão "que conselhos dá a quem agora se inicia no jornalismo musical?". Aqui está.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

É um dos poucos jornalistas / críticos / analistas / pensadores / o-diabo-a-quatro ainda vivos na moribunda seara da comunicação sobre cultura em Portugal.

Mas há sempre quem não (re)conheça as pessoas e as obras que realmente importam. Por isso mesmo, destaco desta vez a entrevista que concedeu a propósito de um trabalho universitário e que me apetece passar a citar sempre que me for colocada a questão "que conselhos dá a quem agora se inicia no jornalismo musical?". Aqui está.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

29 agosto 2006

24 agosto 2006

1 Pouco Mouco @ UM #0.5

Honesta contribuição para a edição 0.5 do gratuito quinzenal UM, número de ensaio do que em Setembro sai à rua:

THOM YORKE

The Eraser

CD XL

Que se saiba à partida que o signatário da prosa considera a dita como um gigantesco desafio e, simultaneamente, uma tremenda demonstração da denominada ironia da vida. O signatário da prosa pertence à sub-humana categoria daqueles que não têm especial consideração estética pelos Radiohead. E, ainda assim, quis partilhar a sua visão do primeiro álbum a solo de Thom Yorke, o eterno vocalista do grupo inglês que, segundo se diz, ficará na História à custa de discos como OK Computer e Kid A. O director do UM é meu amigo. Gosto que lhe escrevam cartas.

Se se pensaria que, em nome individual, Thom Yorke andaria a remexer caixotes para encontrar dejectos não aproveitados pelos Radiohead, o erro não é completo. Em boa verdade, The Eraser junta Thom Yorke a Nigel Godrich, hoje praticamente tão responsável pelo trajecto dos Radiohead como os músicos do colectivo. E, depois, é por demais evidente aquele universo nenhum em que o longínquo ideário pop é penetrado pelos mais narcóticos arremedos electrónicos de microscópicos loops e cirúrgicas ritmias pouco ortodoxas.

Mas The Eraser é como Yorke confessa querê-lo: discreto. Não por acaso, é precisamente por, ao contrário do que acontece nos Radiohead, não ser ostensiva a necessidade de descobrir o que mais ninguém conhece ou chegar ao patamar da “obra do século” que The Eraser se torna gradualmente mais íntimo. O piano e a guitarra pontual, ao lado de canções como “Black Swan”, “And It Rained All Night” e “Cymbal Rush” também ajudam muito. Às tantas até é um disco de canções. Bravo.

Pedro Gonçalves

BOY KILL BOY

Civilian

CD Mercury/Universal

Recomendado a quem não desenvolveu alergia recente ao rock emanado por uns Franz Ferdinand e Kaiser Chiefs, aqui em versão mais inofensiva (“Friday Friday”, “Six Minutes”, “Civil Sin”).

PRIMAL SCREAM

Riot City Blues

CD Columbia/Warner

Se lhe disserem que Bobby Gillespie e companhia fizeram um álbum quase igual a Give Out But Don’t Give In mas muito melhor, faça por acreditar que se trata de uma boa notícia. É que é mesmo, como se lhe fosse acrescentado Bob Dylan, os Clash e… Paulo Furtado (“Nitty Gritty”, “Little Death”, “We’re Gonna Boogie”, “Sometimes I Feel So Lonely”).

HOT CHIP

The Warning

CD EMI

Não obstante a urgência da edição do segundo álbum, os esquizofrénicos londrinos mantêm o exigido equilíbro entre a coisa pop, a electrónica obtusa, os sonhos narcóticos e o humor que não se auto-ridiculariza (“And I Was a Boy From School”, “Colours”, “Arrest Yourself”).

RADIO 4

Enemies Like This

CD EMI

Com amigos destes, não é de estranhar que na História da Música haja apenas uma entrada para os Radio 4, a referente a Gotham!, de 2002. Caso para o proverbial “I’m bored, what’s next?” (“Too Much to Ask For”, “This is Not a Test”, “As Far As the Eye Can See”).

THE FUTUREHEADS

News and Tributes

CD 679

Segundo álbum dos ingleses procura e encontra novos pontos de fuga para o pêlo na venta de balcão de pub. Tudo indica que pelos seus ouvidos passaram belíssimos discos. E inteligentes, também (“Cope”, “Skip to the End”, “Back to the Sea”, “Thursday”).

KING BISCUIT TIME

Black Gold

CD Poptones

A humanidade é uma besta totalmente surda. E Steve Mason, o líder da sublime Beta Band que agora se estreia com um álbum a solo “a sério”, é uma das maiores vítimas desse facto. Black Gold é, obviamente, um tratado em 10 partes intransmissível (“C I Am 15”, “Izzum”, “Kwangchow”, “Way You Walk”).

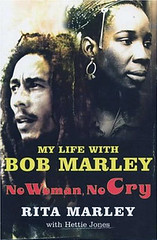

NO WOMAN NO CRY – A MINHA VIDA COM BOB MARLEY

Rita Marley com Hettie Jones

Livro Casa das Letras

A Rita Marley, a única mulher oficial do imortal rei da música e da cultura jamaicanas, será sempre perdoado o facto de não ser escritora. O mesmo não acontece com Hettie Jones, que em No Woman No Cry tenta contribuir, supõe-se, para a consistência da narrativa assente num assinalável número de episódios, memórias, amor e inspiração. Longe de tratar-se de uma obra capaz de figurar junto das melhores biografias de músicos conhecidas, No Woman No Cry é, fundamentalmente, o desabafo agridoce de quem foi, desde que os Wailin’ Wailers passavam à sua porta a caminho da Studio One de Coxsone Dodd até ao dia da morte de Robert Nesta Marley, sua mulher, mãe, amiga, irmã e fiel depositária de fertilidade.

No Woman No Cry, não obstante conter com naturalidade explicações e referências a numerosas histórias e personagens da cultura jamaicana marcada por Bob Marley – de Coxsone Dodd a Peter Tosh, de Lee “Scratch” Perry a Chris Blackwell –, é sobretudo a narração amiúde demasiado simplista da relação entre um casal que quase nunca o foi. Ao parecer-se, com inesperada frequência, com uma redacção encomendada por uma professora primária, o livro perde estrondosamente a oportunidade de entrar para a categoria das obras seminais decorrentes da música. Se, conforme a própria Rita Marley confessa, muito do mal por que passou se devia à convicção de que a música era a missão do seu marido e o sucesso uma consequência natural dessa missão, o que mais falta faz a No Woman No Cry é, precisamente, a capacidade de sugerir uma banda sonora subliminar para as suas páginas.

Pedro Gonçalves

FALCÃO – MENINOS DO TRÁFICO

de MV Bill e Celso Athayde

Documentário Central Única das Favelas

Se no que toca ao Brasil os relatos relacionados com a criminalidade não são coisa de surpreender, Falcão – Meninos do Tráfico teve um efeito estranhamente pesado quando este ano foi mostrado pela primeira vez na Globo, no programa Fantástico.

A realidade da favela, que Meirelles tratou de democratizar visualmente através de Cidade de Deus, é em Falcão ampliada pela parcimónia de meios e por um teor documental praticamente amoral. A juntar a isso, foi tornado público o facto de, no espaço de dois anos do longo trabalho do rapper MV Bill (na foto) e do produtor Celso Athayde, 16 dos 17 miúdos que funcionaram como alicerce do documentário terem falecido por motivos relacionados com o crime, todo ele filiado no tráfico de droga na favela.

Falcão é o termo que designa os rapazes, alguns com menos de 15 anos, que durante toda a noite fazem vigilância na favela para que o negócio se processe sem sobressaltos policiais. São esses os rostos enconbertos de um documentário que, na impossibilidade de ser encontrado pelas vias tradicionais, está acessível a utilizadores do método de partilha de ficheiros online.

Falcão – Meninos do Tráfico é feito de vozes insensíveis à desgraça, revoltadas pelo abandono paternal, descrentes em qualquer alternativa à “vida do crime”, temerárias porque protegidas pelo “fuzil”, amiúde a tradicional AK-47. Em formato digital ou com o pontual VHS, a dupla registou mais de 200 horas de crime e vida paralela em que se incluem os funerais dos 16 jovens mortos.

Por trás dos 58 minutos exibidos pela Globo há ainda o livro homónimo, que descreve os bastidores da tarefa. Se tudo correr bem, e MV Bill conseguir vender mais uma vez a sua casa, Falcão – O Sobrevivente chega aos cinemas brasileiros em Outubro, tendo como protagonista o único dos meninos que não morreu no período das filmagens. Mas que, por sorte, foi preso.

Pedro Gonçalves

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

THOM YORKE

The Eraser

CD XL

Que se saiba à partida que o signatário da prosa considera a dita como um gigantesco desafio e, simultaneamente, uma tremenda demonstração da denominada ironia da vida. O signatário da prosa pertence à sub-humana categoria daqueles que não têm especial consideração estética pelos Radiohead. E, ainda assim, quis partilhar a sua visão do primeiro álbum a solo de Thom Yorke, o eterno vocalista do grupo inglês que, segundo se diz, ficará na História à custa de discos como OK Computer e Kid A. O director do UM é meu amigo. Gosto que lhe escrevam cartas.

Se se pensaria que, em nome individual, Thom Yorke andaria a remexer caixotes para encontrar dejectos não aproveitados pelos Radiohead, o erro não é completo. Em boa verdade, The Eraser junta Thom Yorke a Nigel Godrich, hoje praticamente tão responsável pelo trajecto dos Radiohead como os músicos do colectivo. E, depois, é por demais evidente aquele universo nenhum em que o longínquo ideário pop é penetrado pelos mais narcóticos arremedos electrónicos de microscópicos loops e cirúrgicas ritmias pouco ortodoxas.

Mas The Eraser é como Yorke confessa querê-lo: discreto. Não por acaso, é precisamente por, ao contrário do que acontece nos Radiohead, não ser ostensiva a necessidade de descobrir o que mais ninguém conhece ou chegar ao patamar da “obra do século” que The Eraser se torna gradualmente mais íntimo. O piano e a guitarra pontual, ao lado de canções como “Black Swan”, “And It Rained All Night” e “Cymbal Rush” também ajudam muito. Às tantas até é um disco de canções. Bravo.

Pedro Gonçalves

BOY KILL BOY

Civilian

CD Mercury/Universal

Recomendado a quem não desenvolveu alergia recente ao rock emanado por uns Franz Ferdinand e Kaiser Chiefs, aqui em versão mais inofensiva (“Friday Friday”, “Six Minutes”, “Civil Sin”).

PRIMAL SCREAM

Riot City Blues

CD Columbia/Warner

Se lhe disserem que Bobby Gillespie e companhia fizeram um álbum quase igual a Give Out But Don’t Give In mas muito melhor, faça por acreditar que se trata de uma boa notícia. É que é mesmo, como se lhe fosse acrescentado Bob Dylan, os Clash e… Paulo Furtado (“Nitty Gritty”, “Little Death”, “We’re Gonna Boogie”, “Sometimes I Feel So Lonely”).

HOT CHIP

The Warning

CD EMI

Não obstante a urgência da edição do segundo álbum, os esquizofrénicos londrinos mantêm o exigido equilíbro entre a coisa pop, a electrónica obtusa, os sonhos narcóticos e o humor que não se auto-ridiculariza (“And I Was a Boy From School”, “Colours”, “Arrest Yourself”).

RADIO 4

Enemies Like This

CD EMI

Com amigos destes, não é de estranhar que na História da Música haja apenas uma entrada para os Radio 4, a referente a Gotham!, de 2002. Caso para o proverbial “I’m bored, what’s next?” (“Too Much to Ask For”, “This is Not a Test”, “As Far As the Eye Can See”).

THE FUTUREHEADS

News and Tributes

CD 679

Segundo álbum dos ingleses procura e encontra novos pontos de fuga para o pêlo na venta de balcão de pub. Tudo indica que pelos seus ouvidos passaram belíssimos discos. E inteligentes, também (“Cope”, “Skip to the End”, “Back to the Sea”, “Thursday”).

KING BISCUIT TIME

Black Gold

CD Poptones

A humanidade é uma besta totalmente surda. E Steve Mason, o líder da sublime Beta Band que agora se estreia com um álbum a solo “a sério”, é uma das maiores vítimas desse facto. Black Gold é, obviamente, um tratado em 10 partes intransmissível (“C I Am 15”, “Izzum”, “Kwangchow”, “Way You Walk”).

NO WOMAN NO CRY – A MINHA VIDA COM BOB MARLEY

Rita Marley com Hettie Jones

Livro Casa das Letras

A Rita Marley, a única mulher oficial do imortal rei da música e da cultura jamaicanas, será sempre perdoado o facto de não ser escritora. O mesmo não acontece com Hettie Jones, que em No Woman No Cry tenta contribuir, supõe-se, para a consistência da narrativa assente num assinalável número de episódios, memórias, amor e inspiração. Longe de tratar-se de uma obra capaz de figurar junto das melhores biografias de músicos conhecidas, No Woman No Cry é, fundamentalmente, o desabafo agridoce de quem foi, desde que os Wailin’ Wailers passavam à sua porta a caminho da Studio One de Coxsone Dodd até ao dia da morte de Robert Nesta Marley, sua mulher, mãe, amiga, irmã e fiel depositária de fertilidade.

No Woman No Cry, não obstante conter com naturalidade explicações e referências a numerosas histórias e personagens da cultura jamaicana marcada por Bob Marley – de Coxsone Dodd a Peter Tosh, de Lee “Scratch” Perry a Chris Blackwell –, é sobretudo a narração amiúde demasiado simplista da relação entre um casal que quase nunca o foi. Ao parecer-se, com inesperada frequência, com uma redacção encomendada por uma professora primária, o livro perde estrondosamente a oportunidade de entrar para a categoria das obras seminais decorrentes da música. Se, conforme a própria Rita Marley confessa, muito do mal por que passou se devia à convicção de que a música era a missão do seu marido e o sucesso uma consequência natural dessa missão, o que mais falta faz a No Woman No Cry é, precisamente, a capacidade de sugerir uma banda sonora subliminar para as suas páginas.

Pedro Gonçalves

FALCÃO – MENINOS DO TRÁFICO

de MV Bill e Celso Athayde

Documentário Central Única das Favelas

Se no que toca ao Brasil os relatos relacionados com a criminalidade não são coisa de surpreender, Falcão – Meninos do Tráfico teve um efeito estranhamente pesado quando este ano foi mostrado pela primeira vez na Globo, no programa Fantástico.

A realidade da favela, que Meirelles tratou de democratizar visualmente através de Cidade de Deus, é em Falcão ampliada pela parcimónia de meios e por um teor documental praticamente amoral. A juntar a isso, foi tornado público o facto de, no espaço de dois anos do longo trabalho do rapper MV Bill (na foto) e do produtor Celso Athayde, 16 dos 17 miúdos que funcionaram como alicerce do documentário terem falecido por motivos relacionados com o crime, todo ele filiado no tráfico de droga na favela.

Falcão é o termo que designa os rapazes, alguns com menos de 15 anos, que durante toda a noite fazem vigilância na favela para que o negócio se processe sem sobressaltos policiais. São esses os rostos enconbertos de um documentário que, na impossibilidade de ser encontrado pelas vias tradicionais, está acessível a utilizadores do método de partilha de ficheiros online.

Falcão – Meninos do Tráfico é feito de vozes insensíveis à desgraça, revoltadas pelo abandono paternal, descrentes em qualquer alternativa à “vida do crime”, temerárias porque protegidas pelo “fuzil”, amiúde a tradicional AK-47. Em formato digital ou com o pontual VHS, a dupla registou mais de 200 horas de crime e vida paralela em que se incluem os funerais dos 16 jovens mortos.

Por trás dos 58 minutos exibidos pela Globo há ainda o livro homónimo, que descreve os bastidores da tarefa. Se tudo correr bem, e MV Bill conseguir vender mais uma vez a sua casa, Falcão – O Sobrevivente chega aos cinemas brasileiros em Outubro, tendo como protagonista o único dos meninos que não morreu no período das filmagens. Mas que, por sorte, foi preso.

Pedro Gonçalves

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

18 agosto 2006

Paredes de Coura de A a Z (um digest amigo)

A

AMIGOS

Começo isto com uma lamechice do cacete. Nem mais. Se há acontecimento musical onde um gajo encontra amigos, esse acontecimento é o Festival de Paredes de Coura. Pela forma como o festival cresceu, pela militância com que ele é apoiado, o que mais une os amigos em Paredes de Coura é a cumplicidade. O que interessa ali se um gajo é músico, DJ, jornalista, retalhista ou empregado dos têxteis?

B

BAUHAUS

Não estive no Coliseu do Porto há uns meses para vê-los, por isso não sabia que a dada altura se ouviria o histórico “Transmission”, dos Joy Division. Nesse instante aplaudi aquilo que me pareceu o triunfo de uma geração, a que cresceu a ouvir estas e algumas outras bandas. O triunfo dessa geração sobre a voracidade do tempo, sobre a ditadura do que ainda está para vir. Tudo (ou quase tudo) o que os Bauhaus mostraram não é de hoje. Ou pelo menos isso era o que os putos charilas julgavam.

C

CHUVA

Começa a fazer parte da História, ano sim, ano não. Há dois anos foi o dilúvio. Desta vez, começou a tombar quando Morrissey subiu ao palco, acompanhando dois dias depois os concertos dos Cramps e dos Bauhaus. Se quisermos uma perspectiva romanceada da coisa, momentos houve em que a dita fez todo o sentido, como se gerada em amplificadores. E mais: em Paredes de Coura, quando chove ninguém sai de onde está.

D

DOCE

É, simultaneamente, genial e impossível. Lá pelo meio das barracas das comezainas, um modesto carrinho com duas maquinetas quentes debita um cheiro muito próximo do delirante conceito do “cio alimentar”. Uma loucura calórica, a cama ideal para litros de cerveja. Explica-se assim: um crepe quente é enrolado em torno de um chocolate à escolha entre Toblerones, Mars, Kit Kats, etc. Três euros, uma provável dor de barriga e um prazer inimaginável.

E

EAGLES OF DEATH METAL

Um festival sem estas coisas não é a mesma coisa. A mim não me fez grande confusão, uma vez que sou relativamente indiferente ao som que dali vem, mas a falta não anunciada de Josh Homme teve alguma graça. Como se nada fosse, ali estiveram os outros maduros a dar conta da função. E ouve quem tivesse perguntado: “qual deles é o Josh Homme?”… E constou-me que os Eagles of Death Metal gostaram tanto ou tão pouco dos portugas Vicious Five que lhe propuseram uns concertos conjuntos lá pelos Estados Unidos, onde há tempo demasiado andaram os Tédio Boys.

F

FISCHERSPOONER

Se em disco nunca me incomodaram muito, ao vivo confesso que me pareceram uma anedota com alguma piada. Mesmo descontando os fatos de realeza e querubim exibidos por Casey Spooner, a música e todo o conceito estético dos nova-iorquinos cruzam-se para formar um burlesco espectáculo que tem existência para lá da pop e da electrónica. Para o meu amigo Jorge Manuel Lopes, faltam-lhes mais canções. Eu acho que só lhes falta John Cleese.

G

GENTE

Sempre mais e sempre melhor. Quando há uns anos o flagelo conhecido como nu-metal se apoderou de Paredes de Coura, temi pelo que se passaria quando a praga fosse finalmente debelada. Felizmente, hoje vai quem gosta de música, de novidade, de transgressão, de talento, mesmo de memória afectiva. Hoje é comum ver 22 mil pessoas numa noite em Paredes de Coura. Sem os Korn e cagadas do género.

H

HOTEL VALENÇA DO MINHO

Parece um estilhaço de um bairro social dos anos 60 que correu mal. Dificilmente terá conhecido o grafite de um arquitecto. Ao pequeno-almoço, num dia ouve-se uma estação de rádio que toca Ágata e Romana, enquanto no outro se digere uma reunião de venda ambulante de desumidificadores e sofás de massagens na sala ao lado. Entre paredes verde-vómito e cortinados rosa floridos. Os corredores tresandam a ambientador tóxico e ainda há rádios na cabeceira. Com quatro estações: duas bem sintonizadas e outras que misturam as ditas. Lá fora, piscina e court de ténis que viram manutenção quando Salazar caiu da cadeira. Nas traseiras, um bar actualmente fechado e tapado com papel de jornal que, dizem-me, no ano passado ainda albergava a mui nobre profissão de alternadeira. Tão sinistro que conquista o coração. Muito lentamente, claro.

I

IMPERIAL

É uma das grandes companhias nestas ocasiões, como se sabe. Este ano, a Heineken chegou-se à frente e assegurou igual presença nas próximas duas edições do Paredes de Coura. Primeiro, é bom ver alguém correr por fora e ganhar. Segundo, um casamento com duração garantida implica à partida níveis crescentes de exigência entre as partes envolvidas. Ganhamos nós, com toda a certeza.

J

JOÃO CARVALHO

É, digamos assim, o rei de Paredes de Coura. É um belíssimo amigo que representa uma das partes da Ritmos, a empresa que organiza o festival há 14 anos. É um rodas-baixas que cresceu profissionalmente com os anos e que hoje trata todas as situações pelo primeiro nome. É ele próprio uma personagem incontornável nas subidas e descidas da Praia Fluvial do Tabuão.

K

KITTEN

Presença regular no cartaz de Paredes de Coura, DJ Kitten voltou este ano ao after-hours para a sessão incendiária que se lhe conhece. Não o vi desta vez, mas esta letra não é fácil de preencher.

L

LUX INTERIOR

Se alguém não o sabe, que saiba que é o nome artístico do vocalista de sempre dos Cramps. Que, digam lá o que disserem, partiram a loiça toda nesta edição do festival. Ouvi por lá dizer que terá sido um concerto morno. Não sei é o que é que mais se pode pedir a um rocker alegadamente idoso do que debitar vísceras entre as palavras, emborcar uma garrafa de tinto durante a actuação, subir aos monitores laterais do palco e descrever no chão todo o tipo das mais dementes coreografias. A não ser que a sua banda toque “Human Fly”, que não tocou.

M

MORRISSEY

Foi a principal motivação para que o signatário destas linhas fosse a Paredes de Coura este ano. E, como já li, deu aquele que ficará conhecido como o magnífico concerto que terminou com a interrupção de “Panic”. Se é certo que o episódio dá origem a todo o tipo de interpretações, das mais conformadas às mais verrinosas, não é menos verdade que os 80 minutos que ali se passaram confirmaram a excelência, a inteligência, o humor mutante e a voz santa do ex-vocalista dos Smiths. A interrupção de “Panic”, que não é inédita, foi antecedida por um “God bless you, thank you”. Era só o que faltava Morrissey ser o único veterano a não poder gerir o seu espólio como entender.

N

NO DJs

São Nuno Calado e Rui Estevão, ambos da Antena 3. Tiveram a tresloucada gentileza de convidar-me para com eles passar discos na noite de dia 13 e, como imaginava, foi uma pândega daquelas, à moda antiga. O Calado é uma rock star, o Estevão um poço de classe e eu fui um gajo que se passou dos carretos e em estado catalítico fez inimagináveis figuras. Fosse nas tentativas de dançar, fosse na forma possuída como olhava para as centenas de pessoas que se juntaram à frente do palco. Obrigado, é tudo o que digo.

O

OUTROS

Entre aqueles cujos nomes não merecem entrada directa neste alfabeto, há os que interessam mais, os que interessam menos e os que não interessam de todo. Do lado do que interessa, que se coloquem os Vicous Five, os Broken Social Scene ou os seminais Gang of Four (o escavacar do micro-ondas vai fazer História). Do outro estão inevitavelmente os chatíssimos Gomez, os inodoros Madrugada ou os vulgaríssimos White Rose Movement. No meio ficam os Bloc Party, que são muito melhores ao vivo do que em disco mas que vivem a glória de uma-canção-uma que é boa e que uma empresa de telecomunicações tratou de transformar no hino da igualdade entre todos os povos ouvintes do mundo dito ocidental.

P

PROMOTORES

Ao que parece, a união entre a Ritmos e a Tournée corre bem e é para durar. São as duas empresas que hoje organizam o Festival de Paredes de Coura e são, o que não é novidade para ninguém, feitas de gente que gosta de música, que dá importância à música e que percebe que a fidelidade de um público destes não é de geração espontânea, alimenta-se.

Q

QUEM

Os freaks, os góticos, os billys, as pessoas perfeitamente normais, os espaanhóis loucos por Morrissey, todos foram a Paredes de Coura este ano. Há os costumeiros rituais, há o mosh pontual, mas sobretudo há um aglomerado de formas de estar que tem como base a intensa relação com a coisa musical. Em Paredes de Coura, toda a gente sabe por que lá vai. Melhor: por quem lá vai.

R

REGRESSO

Não me refiro ao dos !!! ou ao dos Yeah Yeah Yeahs, mas ao meu. Um ano sem lá ir fez-me sentir a sua falta.

S

SIC RADICAL

Quando se vê a forma como a MTV marca presença num festival como o de Paredes de Coura, não deixa de acorrer à lembrança algumas das pessoas que a Radical lá levava para encarar a música a sério.

T

!!!

Aqui estive em gritante desvantagem perante quem esteve no festival em 2005. Não faço ideia de como foi o concerto destes norte-americanos há um ano, que todos descrevem como avassalador, mas o que nesta edição se passou não foi menos do que… avassalador. São uma fábrica de fazer dançar e são-no de uma forma tão natural e biológica que se estranha. Ele é a percussão a duplicar, ele é a performance vocal e de liderança também a duplicar, ele é uma capacidade de provocar agitação de fazer inveja aos mais radicais cientistas do electro. Em Paredes de Coura, todos o sabem, há bandas-fétiche. Os !!! garantiram em 2005 esse estatuto.

U

UM

É o tal jornal gratuito de que aqui já falei e que esteve em barda pelo festival minhoto. Coincidentemente, e por razões diversas, esteve lá também quase toda a gente que o faz. Mas o que interessa é que já foi folheado e lido. Voltamos em Setembro.

V

VIPs

Este é um conceito que nunca existiu em Paredes de Coura. VIPs, como se sabe, não comem sandes, rissóis, croquetes e pastéis de bacalhau. Viajam normalmente em turbas organizadas para serem fotografados em áreas criadas para o efeito. Em Paredes de Coura, valoriza-se mais quem ali vai traabalhar ou quem, ao longo dos anos, foi publicamente estabelecendo com o festival uma relação de amor inquebrável. Sempre que há música no palco de Paredes de Coura, quem tem a pulseira denominada VIP acotovela-se junto à varanda para ver os espectáculos. É incrível como até aqueles VIPs gostam de música.

W

WE ARE SCIENTISTS

Com uma mudança de planos no que aos horários diz respeito, passaram para o final de serão. É rock de curioso recorte, com mais matéria do que uma canção como “Nobody Move, Nobody Get Hurt” pode sugerir. O que tem piada, a confirmar-se, é o facto de terem estado junto ao palco durante o concerto dos Bloc Party a fazer o pagode na cara dos ingleses. Ao que parece, por considerarem que nada mais têm do que uma canção.

X

X-WIFE

Quis o destino que também nesta letra me cruzasse com João Vieira (DJ Kitten). Pouco vi dos X-Wife. Estava muita gente junto ao palco after-hours, mas mais considerações são pura especulação.

Y

YEAH YEAH YEAHS

Estiveram longe do efeito provocado na estreia, há dois anos. Mas, ao mesmo tempo, aliam maior serenidade a superior consistência. Karen O não fez o número do ananás nem puxou dos galões da proverbial badalhoquice. Não foi memorável, mas foi muito bom.

Z

ZÉ PEDRO

Com um único concerto e uma dezena de ensaios no currículo, subiu ao palco o mais recente super-grupo de produção portuguesa. Fred, Pedro Gonçalves (o outro), Alexandre Soares e Jorge Coelho são os parceiros de Zé Pedro nos Maduros, um combo que existe porque não vive sem misturar as experiências recolhidas por onde cada um tem andado. É visível o espírito de jam session, o prazer da experiência. Como é visível que a maior debilidade do colectivo reside nas naturais limitações vocais do guitarrista dos Xutos & Pontapés, inexcedível na entrega mas menos folgado em recursos.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

13 agosto 2006

Foi num domingo a tarde

Descontando a ausência de acentuação com que o blogger habitualmente me presenteia nos títulos, são estas as palavras que agora ecoam, como na dolente canção a que João Peste dá voz.

Os No DJs, que é como quem diz Nuno Calado e Rui Estevão (da Antena 3), fizeram a fineza de convidar-me para com eles alinhar discos para tocar no palco after-hours do Festival de Paredes de Coura. Este domingo é, portanto, dia de viagem e noite de folia entre amigos, privilégio do cacete para quem há muito vem relativizando o número de amigos.

Por coincidência cósmica, Paredes de Coura é o festival que me encanta verdadeiramente entre todos os que abundantemente preenchem este quinhão da Europa. É o festival de quem gosta realmente de música e que ali sacia também a paixão por um ambiente mais do que acolhedor em cenário mais do que puro. Além disso, Morrissey está lá na terça-feira, facto que para mim dispensa acrescentos.

Será uma tarde de entusiasmo, esta de domingo. Ainda para mais porque, além do que já disse, ali encontrarei boa parte do núcleo do UM, o novíssimo jornal gratuito que hoje trouxe da Fnac Colombo e em relação ao qual se confirma aquilo que antevira: paixão pela coisa musical e capacidade de escrever sobre ela para lá do que os olhos mostram. Volto lá para sexta-feira.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

09 agosto 2006

iFod

O universo dos gadgets é, por definição, um universo masculino. Não é preciso elaborar muito em torno do assunto, bastando pensar em publicações dedicadas à matéria, como as revistas Stuff ou T3. Invariavelmente, as capas dessas publicações têm uma fotografia de moças em traje de praia ou equivalente.

Graças à intervenção de um atento participante do Forum Sons, tive conhecimento da existência de um gadget maravilhoso que, digo eu, se destina sobretudo ao sexo feminino. É um lindíssimo aparelho com o formato de um proverbial estimulador sexual que, ligado ao iPod, vibra ao ritmo da música que se ouve. Chama-se OhMiBod.

As mulheres bem podem queixar-se de serem parentes pobres na indústria dos gadgets, mas com este ficam a ganhar aos pontos até nova invenção. As amigas já podem pensar num Natal mais aconchegado.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

Um. Um? Um.

Não querendo retirar um mililitro do protagonismo e da importância que a prosa anterior inegavelmente encerra, servem estas palavras para dizer que, fosse eu o estimado leitor, estaria muito atento a uma publicação que vê esta semana a luz do dia pela primeira vez.

É gratuita e distribuída em larga dose nas lojas FNAC. Vai também andar em Paredes de Coura. É quinzenal. É dedicada à música e artes circundantes e concentrada no que se esconde para lá do domínio comum, ou seja, por norma tudo o que realmente interessa. É - imagine-se a loucura, a ousadia, a desfaçatez! - um jornal. É, sem tirar nem pôr, a reunião de um núcleo de preciosos amantes da coisa musical e da escrita sobre ela. Chama-se Um.

Está feito o aviso.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

02 agosto 2006

Começa a borbulhar...

Eu, se fosse ao gentil leitor, e sobretudo se vivesse na área da Grande Lisboa (particular ênfase nos concelhos de Oeiras, Sintra e Cascais), estaria atento ao que começa a formar-se no éter em 105.4 FM. Chama-se Química. Se um destes dias o estimado leitor assistir ao regresso deste pequenito amigo ao meio rádio, isso não é uma avaria, é o que tem que ser.

Mas isto pode ser do meu ouvido, que é 1 pouco mouco.

31 julho 2006

1 Pouco Mouco@Mondo Bizarre #26

A contribuição do pequenito para a mais recente edição da Mondo Bizarre segue em baixo.

THE LEGENDARY TIGER MAN

MULTIMÉDIA DO IT YOURSELF

O mais vivo dos artistas portugueses vivos deu este ano à estampa o álbum Masquerade. Sob a designação The Legendary Tiger Man, Paulo Furtado é cada vez menos um parasita da música, criando e sorvendo inspiração em todas as artes.

O ideal, digo eu, seria encontrar-me com Paulo Furtado num motel da Route 66, a lendária estrada que liga as costas dos Estados Unidos. Não só porque a sua música para aí me remete mas também porque é lá que o próprio vai estar dentro de pouco tempo a filmar um documentário em Super 8. Mas não. É numa tarde de Abril num hotel do centro de Lisboa que nos encontramos, como normalmente só acontece com gente “lá de fora”.

Apesar de ter como pretexto o recente Masquerade, mais de uma hora de entrevista com Paulo Furtado revela nesta altura um artista pródigo em ideias, intenções e necessidades. A Paulo Furtado já não interessa parecer um discípulo do espírito punk rock. Interessa-lhe todo a criação visual que ilustra os nossos dias, interessa-lhe saber como são os criadores que o inspiram. Em discurso directo, o homem sem o qual a música feita em Portugal seria um tédio.

Começo por uma pergunta mais genérica e não apenas centrada no álbum Masquerade. Algo que me interessa particularmente na personagem The Legendary Tiger Man é uma aparente contradição que acaba por parecer uma complementaridade natural: juntas ao conceito da “one man band” uma componente visual fortíssima, nomeadamente através de vídeo e fotografia. Sentes, de facto, essa necessidade de mostrar mais do que a música? De onde vem essa necessidade?